ユニバーサルチャック(オートセンタリング)の精度

画像は、今更説明不用かとは思いますが、80番までのワイヤーチャックでは対応出来ない、大きいワークのチャッキングに役立つオートセンタリング三爪チャックと四爪チャックです。

更なる用途として、80番以下のチャックであっても番手が50番を超える場合には、ワークがチャック内部をスルーすることが出来ませんので(チャックメーカーによっては47番前後で出来なくなります)、長めのワークの場合ではチャックのフェイスから離れた位置で切削しなければならなくなり、エンドプレイの増大につながります(端面にセンターポイントを設けてテイルストックを使用出来る場合であればあまり問題にはなりませんが)。

こうしたケースにおいても、ユニバーサルチャックを使用することでフトコロが多少大きくなってくれますので少し長めのワークでも奥まで入れ込むことが可能になります。

また、ボルトやくぎのようなフランジ形状のワークの場合、ユニバーサルチャックの爪の奥には通常周方向にも多少のスペースがありますので、そこに直径の大きい部分を置いてのチャッキングが可能になります。

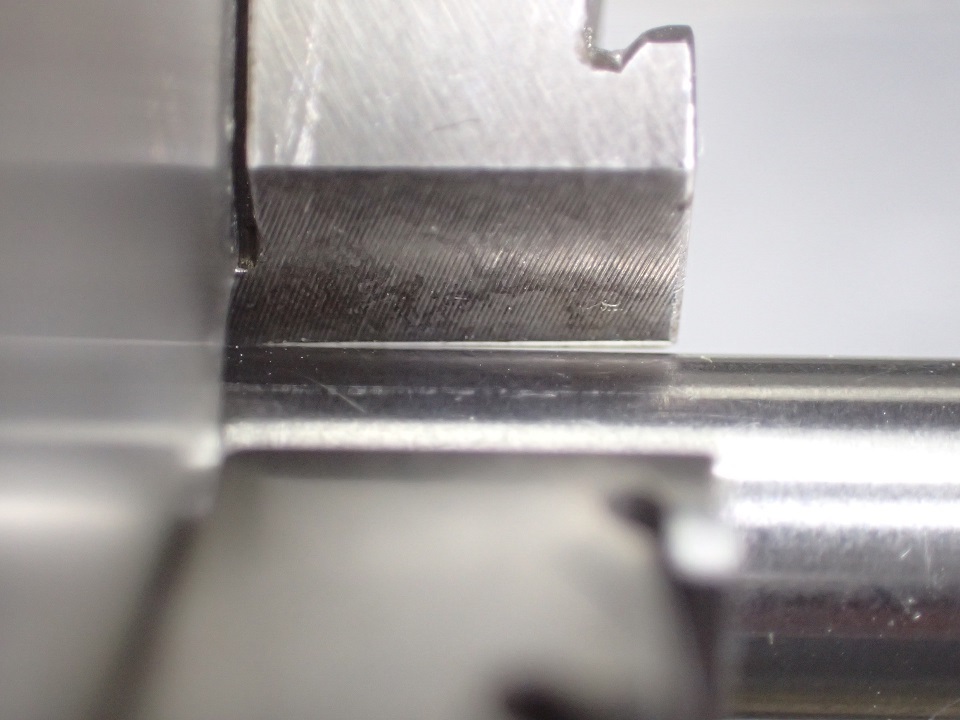

また、この種のチャックは外周側を高くして外爪として使用(外径把握)することも可能ですし、画像の状態のように外周側を低くして内爪としての使用(パイプなどの内径把握)やチャックセンター部での長尺物の把握に使用することも出来ます。ただし、この長尺物の把握は、構造的にユニバーサルチャックにとっては荷の重い作業になってしまう宿命を持っています。この点は後で書かせていただきます。

ユニバーサルチャックの造りは、画像にあるように二種類あることは皆さんご存じのことと思います。

つまり爪(ジョー)にはワンピース構造の物(右側)とツーピース構造の物(左側)があります。

爪下部が、本体のスクロール歯に対応した形状になっているのは同じですが、左側のツーピースタイプの場合では、爪を固定しているネジを外すことで、容易に上部爪のみを反対向きにすることが可能です。

対して右側のタイプは、爪を反対向きにするには、爪を外側に一度外し反転させて入れ直す必要があります。

どちらが優れているかは一概には言えないのですが、その評価の仕方において、間違った見解を声高に述べている方もいて、以前から気になっておりました。

ツーピース構造の場合に、ネジを完全に締めこんでしまいますと、当然爪は動かすことが出来なくなります。つまり適度なアガキが必要です。

そのことを取り上げて、ツーピースタイプの物はガタがあって、精度が劣るというのがその主張のようなのですが、アガキが必要である点は、ワンピース構造の物でも当然同じです。ワンピースの場合は製造時に、必要なアガキ成分を前提にして設計されておりますので、通常アガキは可能な限り小さく造られており、爪の動きは新品時にはかなりきつ目であることが普通です。

しかし、使用歴が進んだ中古品の場合ではどうしても爪摺動部が摩耗してしまって、アガキが大きくなっていることが通常ですので、ワンピースの場合ではそれを調整することは出来ませんので、その結果は述べるにも及びません。

ツーピース構造の場合は、その意味では調整が利くわけですので、完全に固定してしまわない範囲で出来るだけネジを締めこんだ状態で使用するようにすれば(爪を指先で動かそうとしても一切ガタがない状態であり、かつチャックが回転出来る状態に調整します)、むしろ精度を維持出来ることになります。

しかし、各爪のワークを把握する部分の傷や変形、またチャックボディ顎部分の傷など、精度を悪くする要素はそれ以外にも多々ありますので、そのことだけで精度の維持が担保されるわけではないのは当然なことではあります。

しかし厳密に言えば、どのように調整をしたとしても、チャックセンター部分で把握した時にはこのアガキの故に、どうしても誤差が生じます。

例えば、下記に画像で示しましたが、この場合アガキの為に爪の先端側が広がった状態でワークを固定することになってしまい(前スキ状態)、精度がかなり悪くなります。画像では意図的にネジを少しだけ緩めにして、その前スキ状態を撮影しています。

時計旋盤の部品製作の場面では、80番までのワイヤーチャックを持っていれば通常は事足りることが多いですので、ワイヤーチャックの精度こそがとても重要で、それ以上の直径を持つ長尺のワークを正確に切削する必要に迫られることはむしろ稀なことだと言えます。

私の様に旋盤のスピンドルを加工するといった使い方はむしろ例外的であり、多くの方にとって(六爪ベゼルチャックを含めて)ユニバーサルチャックの使用が必要になる作業においては、たいていがベゼルや裏蓋のような平べったい物の加工となり、爪先端側が広がってしまったり、逆に狭くなってしまっても、その動きが各爪で均一なものであれば、そのことが精度に及ぼす影響は限定的なものとなり、普通はあまり問題にはならないわけです。

また、ベゼル等を把握した場合であれば比較的精度良く回転してくれるユニバーサルチャックであっても、センター部で長尺の鋼材を回すといきなり精度が悪くなってしまうという現象は一般的によく見られる傾向です。長いワークでエンドプレイが増大している点を差し引いてもかなり精度が落ちてしまうことが多いのです。

センター部分で把握した場合は、誤差の大小はあれ、ワークは必ずどちらかの爪に寄って斜めに固定されてしまうからです。

時計旋盤よりも大型の汎用旋盤やNC旋盤の場合には、ユニバーサルチャックの重要性は、時計旋盤の比ではないことから、この前スキ状態を解消することはとても重要なこととなります(当然内爪の場合では逆になります)。

これは私の守備範囲の話ではありませんが、そうした旋盤の場合にはアプローチは違いますが、前スキ状態解消のために、生爪成形ホルダ(チャックメイト)を使って、把握する生爪を作業に合わせて加工し精度高い切削を行うようです。

こうしたホルダは時計旋盤に使用出来る直径100㎜以下の物は一般的には販売されておりませんし、そもそも生爪を固定できるように時計旋盤のチャック爪部は造られておりませんが、ご自身のユニバーサルチャックの精度向上を図りたい方には参考になる要素もあるかと思います。

私もこの考え方を使って、ユニバーサルチャックの精度アップを図って、爪の加工を行うことがあります。

もっとも、可能であればユニバーサルチャックの使用は最後の砦として、基本的には、固定サイズのチャックを使用するのがベストであることは間違いのないところだと思います。

8㎜を超えるサイズのチャッキングには、いわゆるポットチャック(ビッグチャック)が大活躍をしてくれますし、厚みの薄いワークであれば、側チャックや側チャック的な固定サイズのチャック達もとても心強い存在です。

もっとも、私のポットチャックセットは、BOLEY F 1のセットから取り出した物ですし(中国製にもありますが、決して騙されないでください)、画像のチャック達も共に入手が極端に難しい物ですので、販売出来ない物をご紹介することが良いことであるのか、心苦しくは思っております。

手前から2列目がG.BOLEY製のポットチャックです。6㎜から14㎜までの9本セットです。

私自身この形状のチャックセットは2度しか目にしたことがありません。迷わずにそのすべてを入手した次第です。

ステップチャックと勘違いされるかと思いますが、最大で35㎜のワークが掴める側チャックセットです。

前半で二種類のユニバーサルチャックのどちらが優れているかは一概には言えないと書きましたが、ユニバーサルチャックにおいて世界で一番高い評価を得ているのは、スイスのMAPROX社(旧ZWEIFE ヅヴァイフェル社・旧ブランド名 REISHAUER and BAN) であることはまず間違えのないところだと思います。

Levin, Schaublin, Horia-Steiner, Bergeon, Boley等多くの企業にOEM製品を供給してきた企業です。

この会社では現在も両タイプの製品を製造しておりますが、メインはやはりツーピース構造の製品です。

この事実は、ある程度その問いかけの答えになってくれていると思います。

私は長くワンピース構造のSHERLINE製ユニバーサル三爪チャックを販売してきました。それは新品商品であることからくる圧倒的とも言える精度の良さとコスパの良さに魅せられてのことです。

ただこの会社のワイヤーチャックの場合は、私は扱いを致しておりません。以前に新品の製品を取り寄せて試験済みではあります。価格は安くて良いのですが、焼き入れすらされていませんし、精度的に使えないことが確認されております。

2025年03月11日 15:25

投稿されたコメントはありません