ANDRA製 平軸受(プレーンベアリング)採用の時計旋盤

私が扱っている時計旋盤は、基本的にはコーンベアリング仕様の物であることはこれまで何度も書いてきました。あえて基本的には、としているのは一部の例外があるからです。今回はその例外の旋盤について書かせていただきます。

旧東ドイツで製造されていたアンドラ製の平軸受(Plain bearing)旋盤は長く扱ってきましたので、この機種のすばらしさについてご紹介させていただかないわけにはまいりません。

私がこの仕事を始めた頃は、新品のような程度極上の物がまだまだ多く流通しておりましたので、余計にその精度の良さに感銘を受けた次第です。

コーンベアリング旋盤を扱ってきた経験からは、新同品のような外観の良さがそのまま良い精度には結びつかないことの方がむしろ多かったですが、このアンドラは違っていました。

精度アップ加工を施す必要がないと思わせてくれるほど秀逸な精度の物ばかりでした。

現在流通している物では使用歴を重ねた個体が増えてしまいましたので、なかなか期待通りにはいかなくなっている状況であるとは思いますが、基本的な設計の良さと製造精度の良さは今でも強く印象に残っています。

実際の製造者などを正確に記載するのは難しいところがありますので、簡潔に書きますと下記のようになります。

メーカー名 Andrä & Zwingenberger (アンドラ&ツヴィンゲンベルガー社)

ブランド名 Präzima (プレツィーマ) 英語読みをすればプラジマでしょうか。

これに販売代理店であった、Georg Jacob (ゲオルク・ヤコブ、英語読みではジョージ・ジャコブ)の名前が絡んでいることもあります。

ここでは分かりやすく、アンドラと呼びたいと思います。

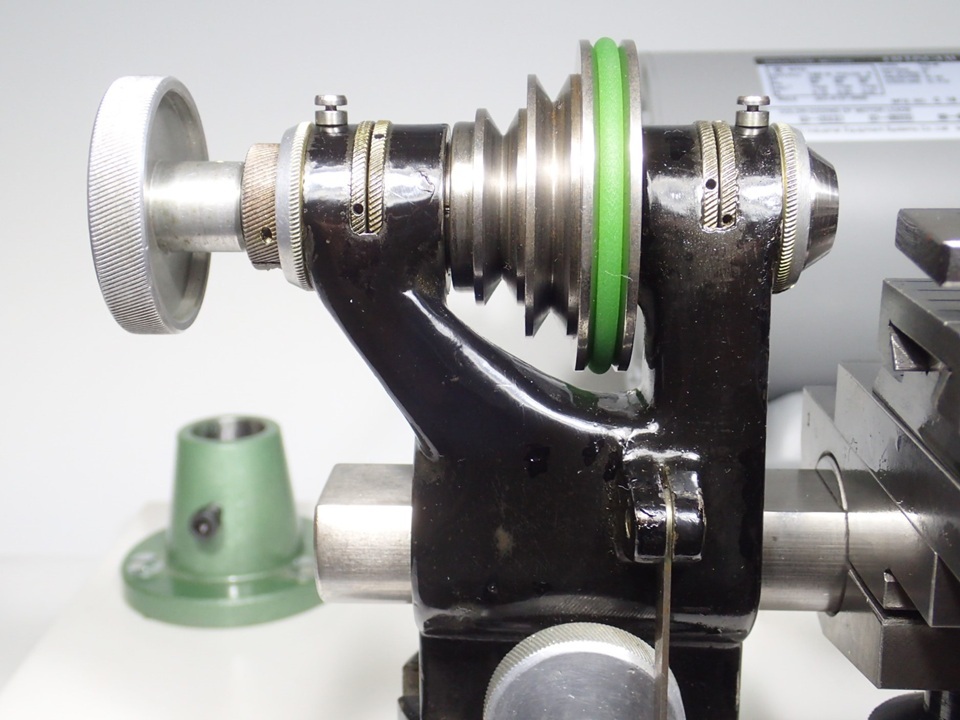

画像のようなインテグレーテッドタイプのモーター台と合わせて販売されていました。

ANDRA社製時計旋盤後期型 モーター上部のボルトを緩めることでベルト張り調整が簡単に出来ます

平軸受けに関しましては、ミリングアタッチメントに関して書かせていただいた時にも出てきましたが、単純な構造で精度が出しやすいメリットがあるのですが、文字通りのシンプルな構造の物ですと寿命が短く、時計旋盤のヘッドストックにそのまま採用するには無理があります。

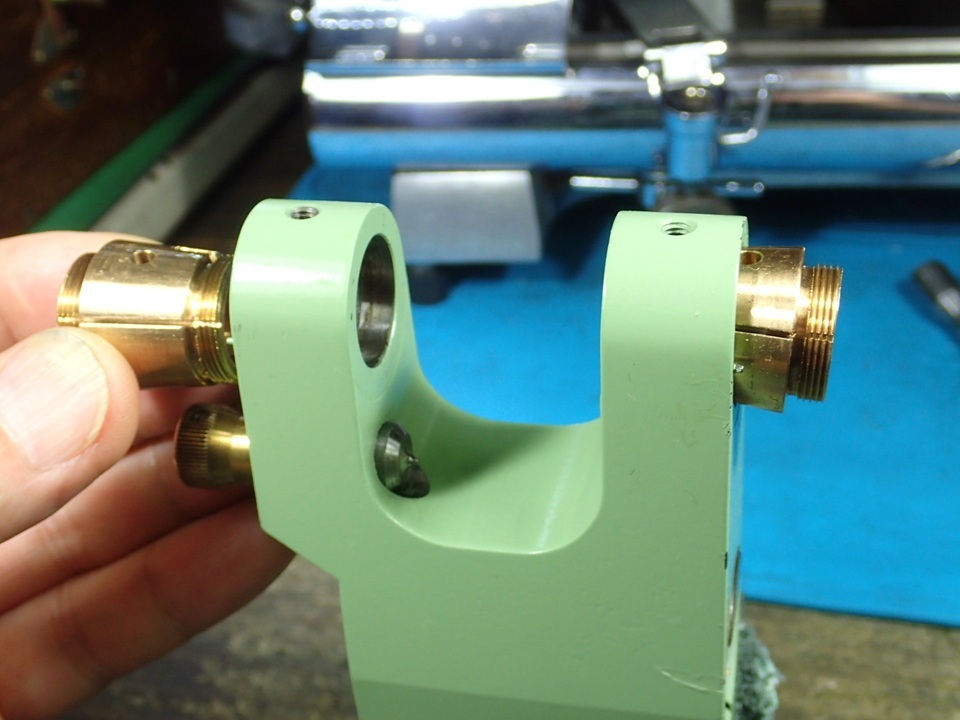

そこでアンドラ社は画像のような構造を採用しました。

この真鍮色の受けの内側と、スピンドルはともに平行と言いますかフラットな形状ですので、正しく平軸受けを構成しています。

その上で、スラスト方向にスリットが入れられていて、内径サイズの変更が可能ですので、経年の摩耗に対応して調節して使用することが出来ます。

その調節のやり方ですが、ハウジング内側の鉄製受け部には、真鍮パーツと同じテーパーが付けられていて、両側からそれぞれの真鍮パーツを入れ込み中央側に引き込むことで、スピンドルをラジアル方向から抑えつけてアガキを調整します。

引き込みは、小さな穴の開けられた内側の丸ナットを締めこむことにより行います。外側の丸ナットはロック用です。

ただこの部分の造りには何パターンかの物があり、微妙に違う場合があるのですが、理屈はどれも同じです。

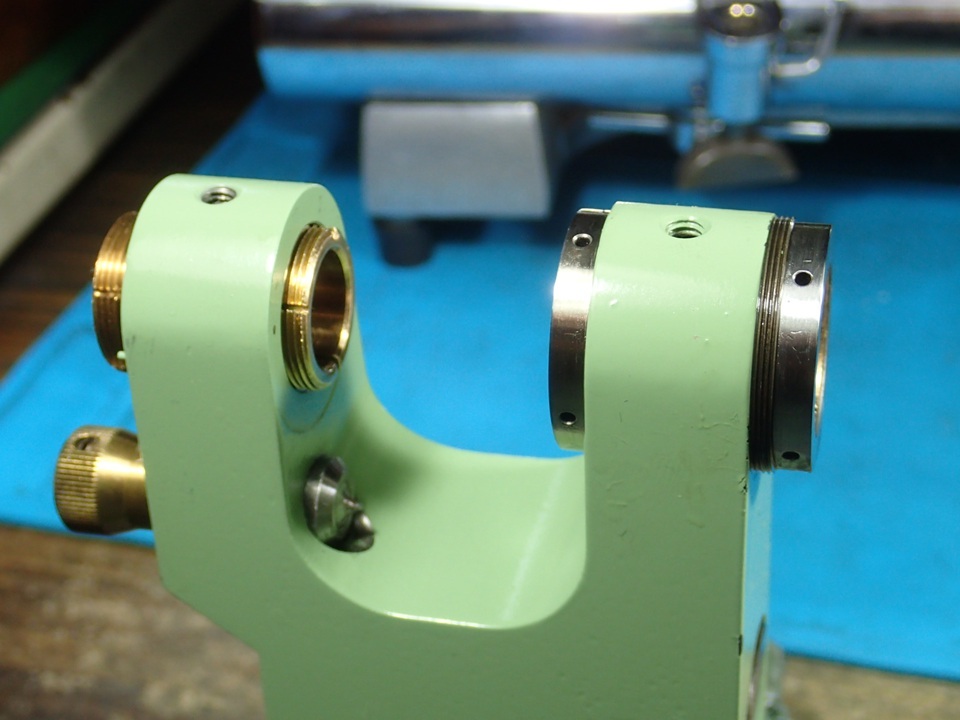

最後の画像の黒色ヘッドストックは初期型の物です。ロック用丸ナットが外側ではなく内側に配されています。

スラスト方向のアガキ調節は、ドローバーハンドル近くの、固定用ネジの付いたオープンナットで行います。初期型の画像で確認してください。

ラジアル側とスラスト側の調節を別々に行うのには多少の慣れが必要ではありますが、この造りが良い精度を確保するのに貢献していると考えます。

こう説明をすると至極単純な構造に映るかと思いますが、意外にもこれらの構成部品に狙い通りの仕事をさせるには、実際のところ高い製造精度が求められます。

ヨーロッパのいくつかのメーカーがこれと同じ構造の時計旋盤を製造していましたが、アンドラのように高い精度のヘッドストックを提供出来ていた例は他には無いと言って差し支えないでしょう。以前にそうしたメーカーの物も扱ってきましたが、精度を上げるのにとても苦労を致しました。

最近アンドラの旋盤を整備していて改めて認識した平軸受けのメリットは、コレットチャック直近位置での精度が良いのは当然なのですが、それに加えて少し離れた位置でのワークのエンドプレイが極めて小さく、実際に切削を行う時の秀逸な使い勝手でした。

他にもアンドラは、ユニークなアタッチメントを多く製造しておりましたので、次回はそうした物をご紹介したいと思います。

余談に思えるような話ですが、一部のアンドラ旋盤には、ベッド端面にG.BOLEYの銘が刻まれた物が存在いたしました。

このことを取り上げて、アンドラというメーカーは、まがい物を作るようないい加減なメーカーだと断じている方が一部で見受けられますが、それは全くの勘違いであるとここに明言したいと思います。

アンドラが時計旋盤を世に送り出すにあたりとりあえずの目標としたのはG.BOLEY製品の凌駕でした。

多くの工夫と努力を続けてG.BOLEYを目指し、追いつき追い越すことがアンドラ社が初めに設定した到達目標だったのです。

最終的には、その実力をG.BOLEY社が認め、製品にG.BOLEYの銘を入れて販売することが許可されました。

G.BOLEYの名を自社製品に入れて販売することは、まさしく彼らの勝利宣であったのだと私は考えております。

機会がありましたら、例えばクロススライド一つでも結構です、両者の製品を手に取り比較してみてください。

その構造上のアイデアや製造精度から、両社の位置づけは一般的な思い込みが真逆であることを明確に示してくれます。

前期型は少しクラシカルな印象の丸みを帯びたデザインで、私はこれがとても気に入って自身でも使用していました。前期型にもデザインの違うインテグレーテッド形式のモーター台が用意されていました。軸受部に多少の構造の違いがありますが、そのポテンシャルに差はありません。

2025年09月07日 17:31

投稿されたコメントはありません