ANDRA時計旋盤のユニークなアタッチメント

前回に引き続きまして、ANDRA旋盤について書かせていただきます。その前にお知らせしたいことがあります。

きたる12月11日(木)に日本時計研究会の例会におきまして、時計旋盤に関する講演をさせていただくことが決まりました。

コロナ前までは、毎年依頼があって続けてきたことですが、2020年以降には例会の開催が難しくなり、今回しばらくぶりの機会を得ることが出来ました。

私も会員である日本時計研究会は、昨年亡くなられたCMW1号として有名な末和海氏が、CMW受験の勉強会としてスタートさせた由緒ある会です。

講演の内容ですが、前半では時計旋盤を精度良く使用する上で必要な知識を中心にお話をさせていただきます。抽象的な話ではなく、実際的な内容にしたいと考えております。

また、時計旋盤の分解掃除のやり方につきましては、随分以前にも実演をさせていただいているのですが、どうしても今回改めてお伝えする必要性を感じている点がありましたので再度取り上げさせていただきました。

私のホームページのトップページに、ヘッドストックのハウジング側軸受けが外れてしまった履歴がある場合の対処の難しさについて記載させていただいておりますが、何故そうした事態に陥ってしまうのかに付きまして、今回一歩踏み込んで明確にしてみたいと考えております。

ほとんどのメーカーに共通する懸念ではあるのですが、特にG.BOLEY製の物に際立って多いですので、ご使用中の方には特に役立ってくれるのではと考えております。

後半は、同様にトップページに画像のあるミリングアタッチメントとダイレクトドライブモーターユニットを使用して、実際にブラス素材を切削してみたいと考えております。

いかにギヤーカッターの刃先が振れない、精度高い作業が行えるか、またそれを会場まで私自身が持参出来る構成品で行えることを確認していただければと思っております。

会場は秋葉原駅近くの台東1丁目区民館

会場18時 終了21時

当日会員になっていただき(年間7,000円)ご参加いただくことも出来ますが、ゲスト参加することも可能です(ゲスト参加費1,000円・会場費などの実費)。

一月前ほどになりましたら、詳細を再度この欄にアップさせていただきます。

さて本題に戻りまして、

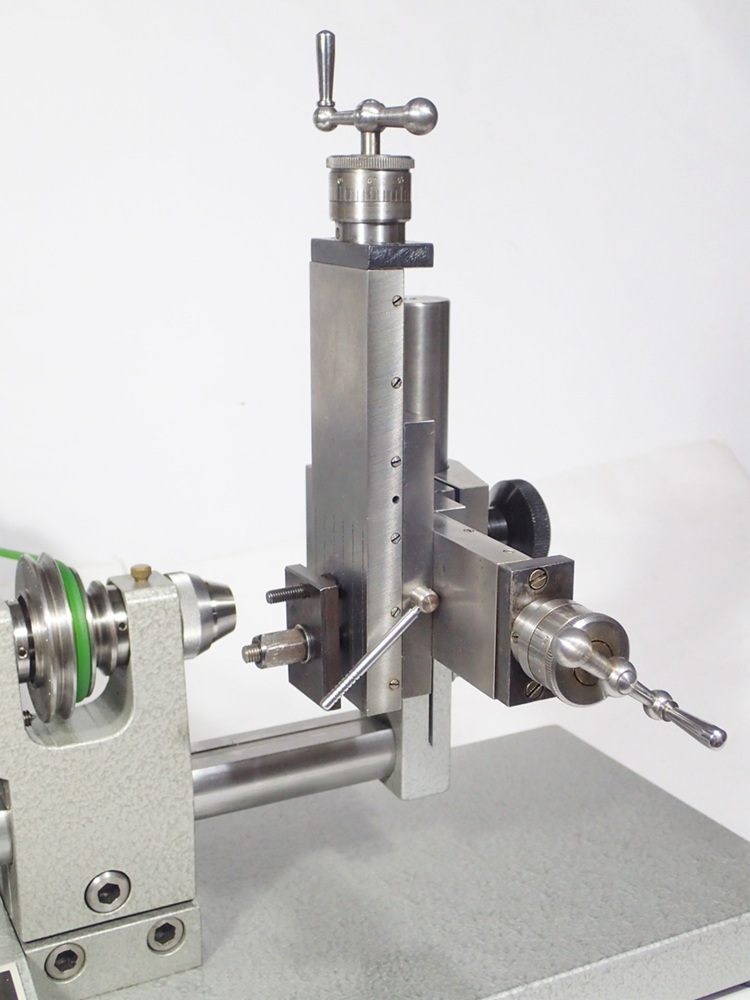

まず初めに、ANDRA旋盤のアタッチメントとしておそらくどなたがご覧になっても一番インパクトがあると感じるのは、ベッドエンドに装着するエクステンデッドベッド(延長ベッド)であろうと思います。

このアタッチメントの機能としては、通常クロススライドの動きはX軸とY軸になりますが、このベッドを使うことでZ軸の動きを与えることが可能になるというものです。

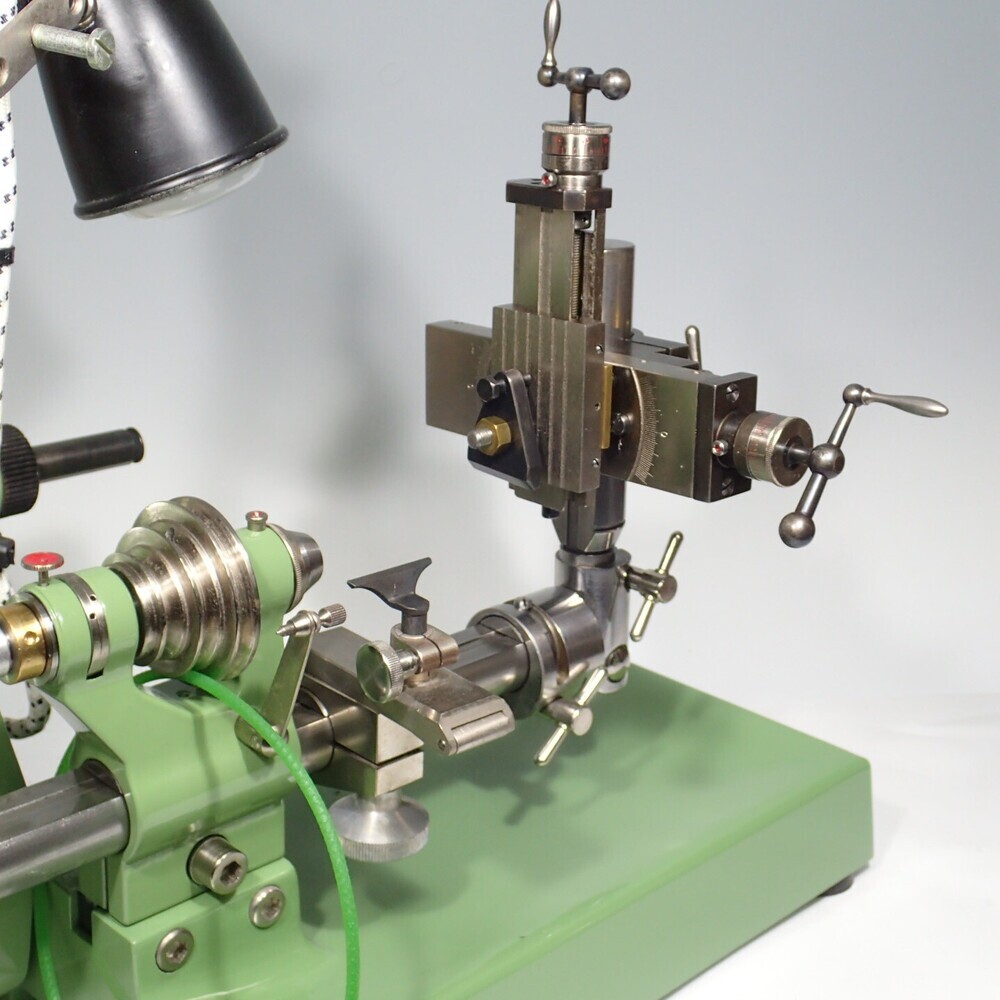

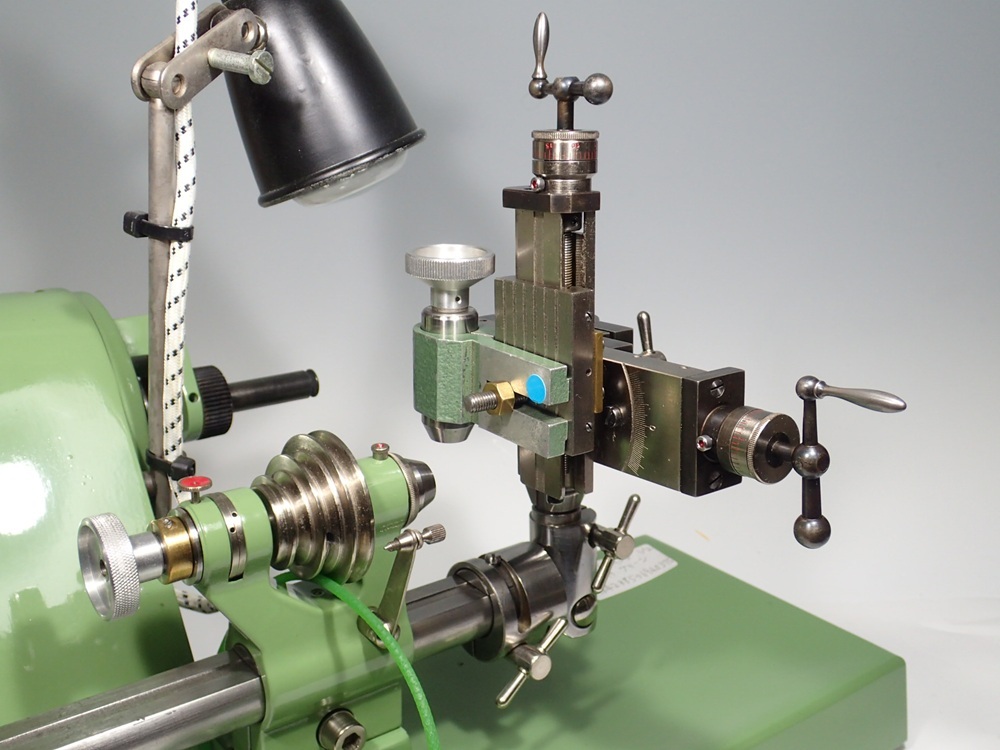

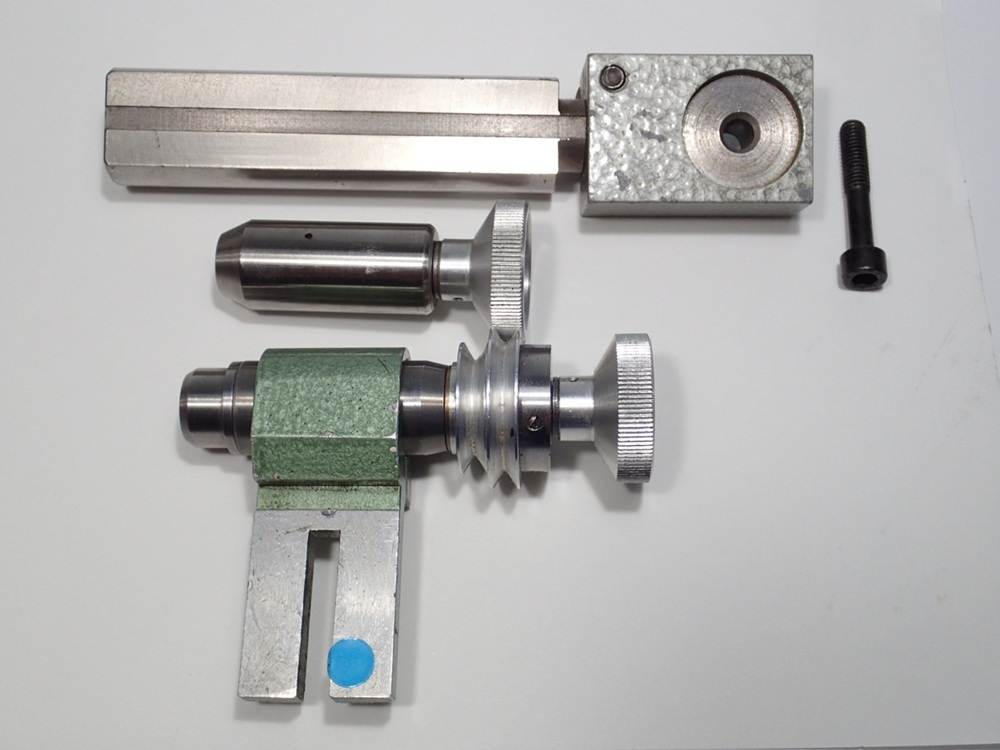

1枚目の画像と3枚目ではインテグレーテッドタイプの台の造りが違いますが、ハンマートーングレーの方が後期型、グリーン(ウレタン塗料で再塗装したものです)の方は前期型のANDRAです。

また、延長ベッドの接続部分の造りも2種類ありますが、どのような動きをするかという点で言えば違いはありません。

延長ベッド部分はその接続部分に対して任意の位置に回転させて固定することが出来ますし、本来のベッドに対して手前側、向こう側にスイングさせることも出来ます。

4枚目の画像のクロススライドに固定されているグリーンのアタッチメントは8㎜チャックのホルダーでして、これを使用することでワークをコレットチャックなどで固定して加工が出来ることになります。

また、この部分を5枚目にあるプーリー付きの物(画像では分かりづらいかと思いますが、当然軸受けとスピンドルで構成されています)に換装すれば、プーリースタンドを経由したベルトを介してワークなどを回転させることが可能になります。グライディングやポリッシング作業に活躍してくれます。

あまり多くはありませんがヨーロッパの他のメーカーでも同様の物が販売されていました。

しかし、このアタッチメントはこの延長ベッドに合わせることで作業の領域が全く違うものになってくれることは容易にご想像いただけることと思います。

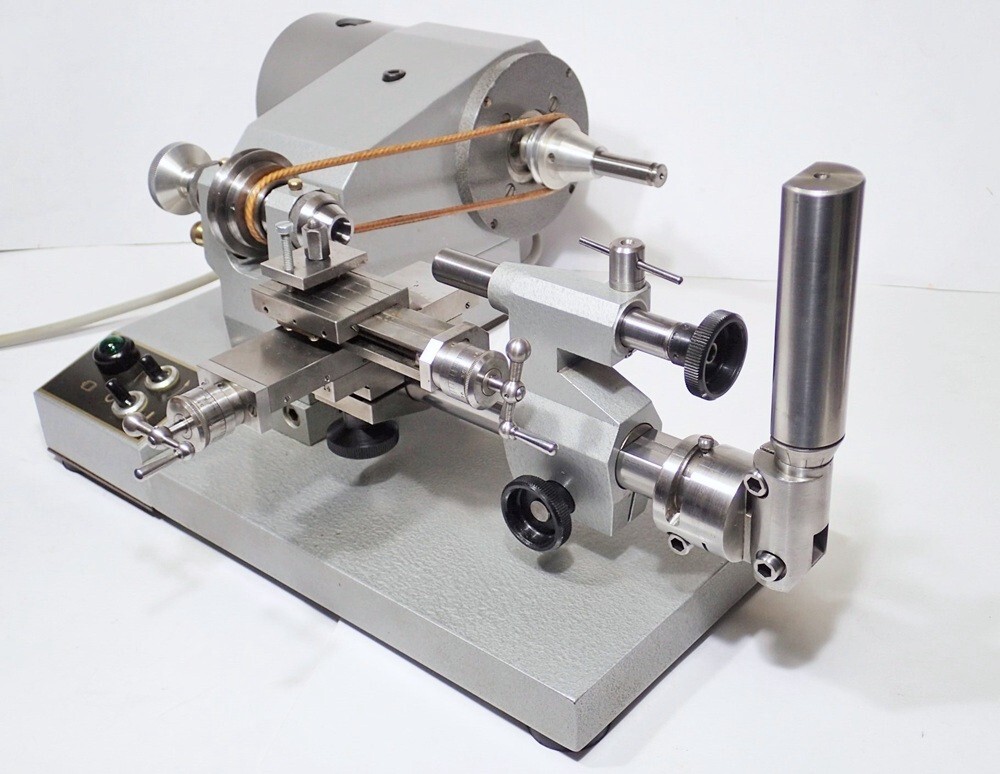

ちなみに2枚目の画像の、モーターが収まっているユニット上部にボルトの頭が1本見えていますが、これを緩めることで非常に容易にベルト張りの調整が出来るようにされています。実際に使用してみると、そのありがたさを痛感いたします。

次にうならせてくれるのが、旋盤を立てて固定し、ドリルとして使用するためのアタッチメントです。

ドリリングは、その作業内容次第では通常のボール盤と同様に、縦型のほうが作業がしやすいのにと思われた経験のある方は少なくないと思います。

ヘッドストック下にボルトオンするプーリーユニットと、縦型で固定する台がその思いを叶えてくれます。

画像の内、斜めに張られたベルトは、旋盤を通常の状態で使用する時のベルトです。

撮影の邪魔になるためにノブに引っ掛けて撮影をしてあります。

テイルストック側を上昇させることでドリリングを行いますが、その時に役立ってくれるのが、ラック&ピニオン方式によるランナーの駆動方式です。反力が一定であると表現すれば伝わってくれるでしょうか、スムースな動きで常に安心感を与えてくれます。

当方のショールームに起こしになられる方の中で、時計旋盤の構造と精度を持ったアップライト形式のドリルが欲しいとおっしゃる方は意外なほど多いと感じています。

しかし、ヘッドストック下のプーリーユニットは流通数が極端に少なく、私ももう長らく目にしていません。

もしANDRAをお持ちの方で、この構成で使用したいとお考えの方は下記の要領で実現できるはずです。

立てた状態で固定出来る形状のモーターを用意して固定する(形状により立てた状態で固定する方法は違うと思いますのでひと工夫する必要はあると思います。私はANDRA製でこそありませんが、正しくこの構成の縦型の時計旋盤構造のドリルを在庫しております。ご興味をお持ちの方はお問合せください)。

プーリーはピッチ円60㎜以上の物を用意する。そうすればヘッドストック下方向にベルトを延ばせば、ヘッドストック側面にベルトが触れずにそのままモーターのプーリーに接続出来るはずです。

台(6枚目画像のグリーンのスタンド)は私が在庫を持っておりますのでお問合せください。

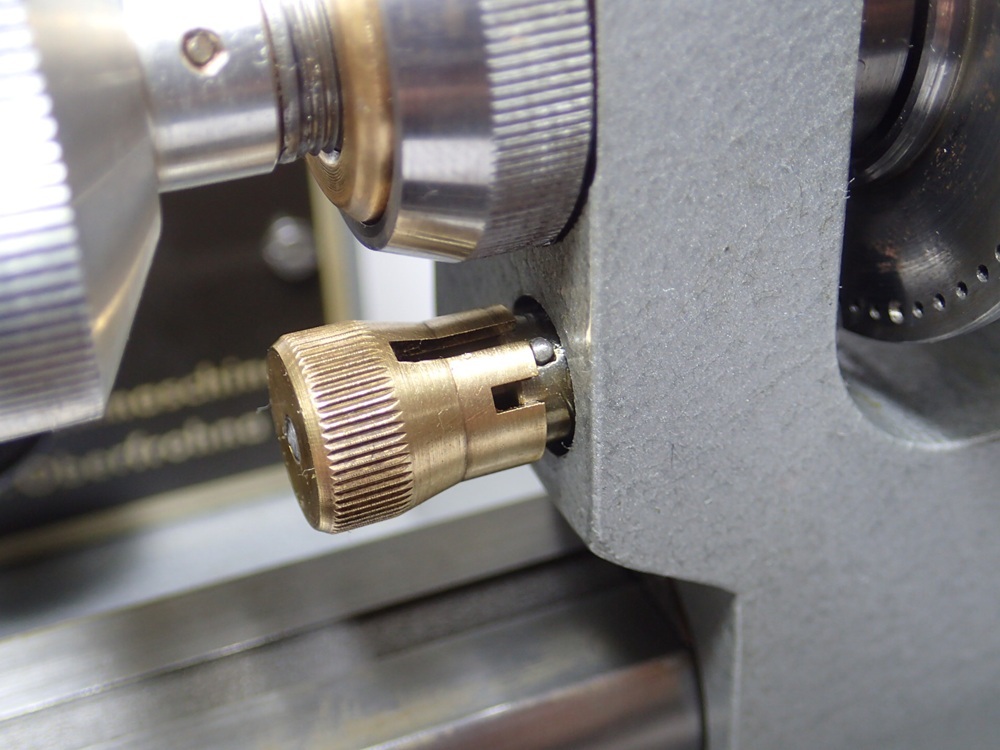

そして最後にご紹介したいのが、最後の画像にあるインデックスピンの固定方式です。

細かいことだと思われるかもしれませんが、実際に巻き芯にヤスリ掛けをする時に、いくらピンを押し込んでも、作業を進めるうちに緩んでしまい、わずかに動いてしまう経験は誰もがしたことがあるかと思います。

強力なバネが内蔵されていて、長いスリットにダボを入れると力強くインデックスホールに固定されて動いてしまうことはありません。短いスリットに入れておけばプーリーに触れることがなく安心です。

通常の造りですと、ピンを知らない間に指先で押し込んでしまうことになり、邪魔になるために多くの方が普段はピンを外されているかと思います。そうしているといざ使おうとすると何処に行ったのか分からなくなっているという経験をしないで済むのはかなり大きな長所だと感じています。

細かなものではまだあるのですが、この辺でやめておきます。

研究会での講演が、Okey-Dokeyの店主がどのような人間なのかを知っていただく良い機会になってくれることを願っております。

また終了後の食事会も行いますので、お酒を飲みながら気軽に時計旋盤のことを聞いてみたいとお考えの方も是非お越しください。

2025年10月13日 16:25

投稿されたコメントはありません